三具足(みつぐそく)と五具足(ごぐそく)

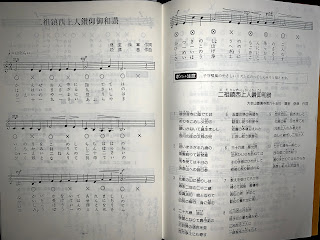

下のお仏壇をご覧下さい。

香炉が一つ、燭台が一つ、お花が一つです。

この組み合わせを三具足(みつぐそく)といいます。

香炉が一つ、燭台とお花が一対ずつ供える場合はこれを五具足(ごぐそく)といいます。

この下のお仏壇は三具足です。

水色の文字で番号がふってあります。

番号の順に説明しましょう。

三具足の仏壇

① 阿弥陀さま

浄土宗のご本尊です。

人々を救うために西方極楽浄土を建ててくださり、

今現在も極楽浄土で説法してくださっています。

そして「極楽へ来たい者は私の名をよびなさい」と願い導いてくださっています。

「名を呼べよ」という願いに応えて「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と称える者は

命終わる時に阿弥陀さまが自ら迎えに来てくださいます(来迎)。

浄土宗のお仏壇にお祀りする阿弥陀仏像の多くは立像で、来迎のお姿に

なっています。(もちろん例外あり)

仏像は「仏ここに在す(まします)」つまり「仏さまがここにいらっしゃるのだ」と

思ってお祀りします。

もちろん祖師像やお位牌も同じです。

仏さまを新たに家に迎えたら、僧侶に「開眼(かいげん)」という仏に魂を入れる

作法を依頼してください。

引っ越しする時には同じく僧侶に「撥遣(はっけん)」という魂を抜く作法を依頼

し、引っ越し先でまた「開眼」の作法をしてもらいましょう。

普通の荷物と同じように扱ったり、ましてやゴミのように捨てることは

決してなさらないでください。

② 善導大師(ぜんどうだいし)

中国は唐の時代に浄土宗の教えを完成された方です。

法然上人は「善導大師は阿弥陀さまの化身である。だから善導大師のお言葉は

阿弥陀さまの直説である」とまでおっしゃって尊敬されました。

法然上人はいつも「善導大師にお会いしたいものだ」と思っておられました。

そんなある日、夢中に善導大師が現れ「あなたが念仏の教えを広めることが尊いから

私はあなたの前に姿を現したのですよ」おっしゃったと伝わります。

その夢の中のお姿が、上半身は凡夫を表す墨染め、下半身は仏を表す金色の

「半金色」のお姿でした。

そこから浄土宗のお仏壇では多く(例外あり)「半金色の善導大師」をお祀りします。

③ 法然上人

承安五年(1175)に法然上人は浄土宗を開かれました。

阿弥陀さま・お釈迦さま・諸々の諸仏がみなこぞって「阿弥陀仏の本願念仏」を

お勧めくださいました。

この仏が選択(せんちゃく)された「選択本願念仏」を開示し、煩悩にまみれた愚かな

凡夫が救われるために、浄土宗を開いてくださったのです。

もっと詳しく知りたい方は「法然上人のご生涯」のラベルからお入りください。

④ 位牌

浄土宗のお仏壇は「西方極楽浄土」そのものをあらわします。

ですから位牌は「極楽浄土に往生された方」そのものなのです。

臨終の時に阿弥陀さまがたくさんの菩薩を引き連れてお迎えくださいます。

その先頭で観音菩薩さまが蓮の台をさしだして、その方を蓮台の上に乗せて

くださいます。

そしてその花が閉じたら一瞬の間に極楽浄土の蓮池に生まれ、蓮の花が開き、

先に往生した方と、手に手を取り合って再会を喜ばれます。

ですから位牌の多くは戒名や法名が彫られた札の下に蓮の花びらがほどこされて

います。

極楽へ行くと、あらゆる苦しみ、悩み、痛みは取り去られて、諸々の楽だけを

受けます。

だから「極楽」というのです。

極楽に往生した方は娑婆に残した人々を見守りお導きくださいます。

位牌を我々の方に向けてお祀りするのは、極楽からその方が見守ってくださっている

ことを表します。

どうかそう思っていつも話しかけてください。

嬉しいことも悲しいことも悔しいことも極楽におられる大切な方に聞いてもらって

ください。

そのように「いますが如く」に接してください。

⑤ 茶湯器(ちゃとうき)・仏飯器(ぶっぱんき)

「仏ここに在す」「いますが如く」と思ってくださいましたら、

仏さまや極楽に往生された方々に喜んでいただきたい、という

気持ちが出てきます。

その気持ちを「お供え」であらわしましょう。

毎朝一番にお水やお茶をお供えしましょう。

またご飯を炊いたらまず一番にお仏壇にお供えしましょう。

そして「湯気がたたなくなったら」おさがりをいただきましょう。

写真のお仏壇は「お仏飯」をさげた後の状態ですのであしからず。

パンを食べる方はパンをお供えくださっても結構です。

⑥ 供物(くもつ)

くだもの、野菜、お菓子などをお供えしましょう。

肉や魚介(もちろんおじゃこや卵、タラコ、動物性の出汁なども)、お酒、

そしてネギ、ニラ、ニンニク、らっきょ、はじかみ等の匂いのものは避けるのが

普通です。

ただし、国や地域によっては肉や魚介をお供えするところもありますので、

それに従えばいいでしょう。

また、たとえば亡くなった方がお肉が大好きだった、お酒が大好きだった、という

こともあるでしょう。

「お供えしたい」と思うお気持ちを大切にして、正式ではなくても

「自分の気持ち」としてお供えすればよいでしょう。

⑦ 香炉

主に線香を立てます。

あるいは炭を入れて焼香します。

浄土宗では線香を横に寝かさず、立てるのが正式です。

お香はできるだけ上等のものをお供えしましょう。

驚くほど高価なものをということではありません。

しかし「自分には高価なものを、仏さまには安物を」ということではなく、

「よいものを」をお供えする気持ちが大切です。

線香の本数と意味について知りたい方は「作法」のラベルから入ってください。

香炉はきれいにしておきましょう。

放っておくと、湿気で灰が固まりゴロゴロとしてきます。

そうなると線香は立ちにくくなり、燃え残りの線香でますます汚れます。

「我が身きよきこと香炉のごとく」とお唱えするように、

香炉は「きれいなもの」の象徴です。

できれば粗めのザル状のもので濾してください。

たまには新聞紙の上で灰を乾燥させてください。

また、線香は意外に火が長く残ります。

外からは消えているように見えても、灰の中に火が残ることもしばしばです。

そこに線香を立てたら、下から燃えて線香が倒れ、火事のもとになります。

線香を折って使うなど、火の扱いにはくれぐれもご注意ください。

⑧ 燭台(しょくだい)

和ろうそく、洋ろうそく、あるいは油に火を灯してそれをお供えすることもあります。

一般には洋ろうそくを使うことが多いことでしょう。

祝儀には朱いろうそくを使います。

それ以外は白いろうそくを使います。

香炉と同じように、燭台には火を灯しますから、

その扱いにはじゅうぶんに注意してください。

お参りした後には必ず火を消しましょう。

⑨ 供花(くか)

お花屋さんで売っている仏花でなくてもかまいません。

色花でももちろん結構です。

↑の写真で供えられているピンクのお花は

昨年往生されたご主人が育ててこられた蘭です。

ただし、毒のある花、トゲのある花、香りの強い花は避けましょう。

お仏壇は極楽を表しますので、お花でお仏壇を飾ります。

ですから普通我々の方を向けてお供えします。

しかし「綺麗なお花を仏さまにご覧いただきたい」と思われたら、

まず仏さまにお花をご覧いただいた後、外へ向けてもいいでしょう。

お花は毎日水を差したり水を入れ替えて大切にしましょう。

枯れたまま放っておいたり、水が腐ったままにならないようにこまめに手入れ

しましょう。

※三具足の場合、燭台と供花の配置がわかりにくいので、

「ほとけのさとうけ」と覚えよ!と教えられました。

「仏から見て」なのか、「私から見て」なのかがわかりにくいので

「ほとけの左(さ)」と「右(う)華(け)」ということです。

これを覚えればまず間違えません!

五具足の仏壇

五具足の仏壇は

① 香炉(一つ)

② 燭台(一対)

③ 供花(一対)

です。

心がけることは三具足のお仏壇と同じです。

「仏ここに在す」「いますが如く」という気持ちで毎日拝みましょう。