浄土宗をお開きくださったのは「法然上人」ということは、ご存じの方が多いのですが、

「二代目はどなた?」と尋ねられて答えることができる人はどれほどおられましょうか?

しかし初代がいくら偉くても、二代目三代目が頼りないと潰れてしまいます。

浄土宗第二祖「聖光上人」は法然上人の数多いお弟子の中で、浄土宗を継いでくださった

大切な方であります。

「聖光上人」とお呼びすることが多いですが、別名をたくさんお持ちです。

聖光上人は正式には「聖光房弁長」とおっしゃいいますので、

「弁長上人」ともお呼びします。

九州のご出身ですので「鎮西上人」ともいいます。

昔九州のことを鎮西と申しました。

それからご自身のことはよく「弁阿」(べんな)と名乗られます。

「弁阿上人」です。

「弁阿弥陀仏」の略です。

さらには浄土宗の第二祖なので単に「二祖さま」とお呼びすることもあります。

「聖光上人」、「弁長上人」、「鎮西上人」、「弁阿上人」、「二祖さま」

このような呼び方があることをご承知おきください。

聖光上人は応保二年(1162)のお生まれです。

法然上人より29歳お若いということになります。

ちなみに同じく法然上人門下の親鸞聖人は承安三年(1173)のお生まれですから、

聖光上人より11歳お若いということになります。

時代は平安時代の最末期。

お父さまは法然上人と同様、武士です。

九州今の福岡県北九州市、筑前の国香月城の城主の弟、香月弾正左右衛門則茂という

お名前です。

出家して「順乗」と名乗られました。

お母さまのお名前は「聖養さま」といいます。

これはお戒名です。

聖光上人がお生まれになった場所には現在「吉祥寺」という浄土宗のお寺が建立されています。

見事な藤棚が有名です。

本堂の裏手に石塔があり、そこには

「究竟院殿大譽教阿順乗大居士 承安三年八月二十八日」とお父さまの戒名が

彫られておりその隣に

「大宝院殿安譽聖寿妙養大姉 応保二年五月六日」と

お母さまの戒名が並んで彫られています。

おそらくこの戒名の「聖寿妙養」の二字をとって「聖養」とされたのでしょう。

聖光上人の孫弟子にあたる了慧道光上人が著された『聖光上人伝』には

お母さまについては注釈の中で「上人母法號聖養」とのみ記されています。

法然上人のお母さまは秦氏さまでしたね。

一族の名前です。

昔は女性が個人名を語ることはなかったのですね。

もちろん身内では何らかの呼び名はあったでしょうが、それを公にはしなかったようです。

ですから普通のお名前ではなしにお戒名のみが伝わっています。

ご両親共に信仰篤く、これも法然上人のご両親と同じく、日本三戒壇の一つ、

太宰府の観世音寺というお寺の観音さまに七日間参籠なさったとも伝えられます。

子授け祈願です。

子供を授かるのは簡単なことではありません。

今でも決して当たり前ではありません。

子供を授かるということは、今も昔も本当に「有ること難い」稀なことなのです。

お参りされて七日目、夢をご覧になりました。

法然上人のお母さま、秦氏さまも法然上人をお腹に身ごもられる時に

剃刀を呑む夢をご覧になりました。

このように神仏に祈願して見る夢を霊夢と申します。

聖光上人のお母さま、聖養さまも霊夢で、立派なお坊さんが現れて、

「お前のお腹を借りて人々を救うぞ」とおっしゃったともいいます。

そしてめでたくご懐妊であります。

十月十日かけて赤ん坊が生まれてきましたが、それと同時に聖養さまは命を落とされます。

友人の救命救急医が言っていました。

「出産というのは本当は相当に危険なことなんだ。みんなが怖がるから医者は一々言わないけども、本当は母子共に命がけなんだ。

母子共に元気な出産は決して当たり前ではないんだ」

現在でもそうです。

ましてや800年以上前のことです。

生まれてきた赤ん坊は「文殊丸」と名付けられました。

法然上人は「勢至丸」です。

昔はよく子供に「○○丸」と名付けられました。

牛若丸もそうですね。

子供だけでなく、今でも船には○○丸というものが多いですね。

これは魔除けなのだそうです。

「麻呂」というのも同じ意味です。

出産同様、生まれた後、大人になるまで育つこと自体が大変なことなのです。

法然上人の幼名「勢至丸」も聖光上人の「文殊丸」も、どちらも尊い菩薩さまのお名前がついています。

勢至菩薩、文殊菩薩、どちらも知恵の菩薩と言われます。

どちらのご両親も信心深い方でしたから、そのように菩薩さまの名を付け、

「丸」をつけて、

「仏の知恵をいただけるような子に、元気な子になって欲しい」

と願われたのです。

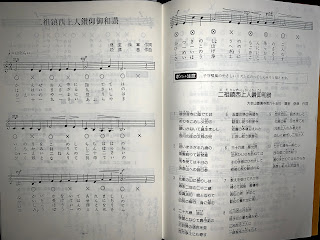

「重刻聖光上人傳叙」貞厳

「聖光上人傳凡例」信冏